凡葯青屬火入肝苦屬木入心,《黃帝內經》五味所禁中的肉病 血病指的是什麼?

《黃帝內經》五味所禁中的肉病、血病指的是什麼?

我不是高人,就個人理解交流一下:

樓主所述內容系內經素問二十三篇「宣明五氣」中內容,要了解內經原文,必須上下連貫,以經解經,不能摘錄一句或一段,這里應與整篇通讀,才可略解一二。

五臟所主:心主脈、肺主皮、肝主筋、脾主肉、腎主骨。

五味所入:酸入肝、辛入肺、苦入心、咸入腎、甘入脾,是為五入

五味所禁:辛走氣、氣病無多食辛;咸走血,血病無多食咸;苦走骨,骨病無多食苦,甘走肉,肉病無多食甘;酸走筋,筋病無多食酸。是謂五禁,無令多食。

《黃帝內經·素問》第五篇——陰陽應象大論這樣說:

東方生風,風生木,木生酸,酸生肝,肝生筋,筋生心,肝主目。其在天為玄,在人為道,在地為化。化生五味,道生智,玄生神,神在天為風,在地為木,在體為筋,在臟為肝。在色為蒼,在音為角,在聲為呼,在變動為握,在竅為目,在味為酸,在志為怒。怒傷肝,悲勝怒,風傷筋,燥勝風,酸傷筋,辛勝酸。

南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心,心生血,血生脾,心主舌。其在天為熱,在地為火,在體為脈,在臟為心,在色為赤,在音為征,在聲為笑,在變動為憂,在竅為舌,在味為苦,在志為喜。喜傷心,恐勝喜,熱傷氣,寒勝熱,苦傷氣,咸勝苦。

中央生濕,濕生土,土生甘,甘生脾,脾生肉,肉生肺,脾主口。其在天為濕,在地為土,在體為肉,在臟為脾,在色為黃,在音為宮,在聲為歌,在變動為噦,在竅為口,在味為甘,在志為思。思傷脾,怒勝思,濕傷肉,風勝濕,甘傷肉,酸勝甘。

西方生燥,燥生金,金生辛,辛生肺,肺生皮毛,皮毛在腎,肺主鼻。其在天為燥,在地為金,在體為皮毛,在臟為肺,在色為白,在音為商,在聲為哭,在變動為咳,在竅為鼻,在味為辛,在志為憂。憂傷肺,喜勝憂,熱傷皮毛,寒勝熱,辛傷皮毛,苦勝辛。

北方生寒,寒生水,水生咸,咸生腎,腎生骨髓,髓生肝,腎主耳。其在天為寒,在地為水,在體為骨,在臟為腎,在色為黑,在音為羽,在聲為呻,在變動為栗,在竅為耳,在味為咸,在志為恐。恐傷腎,思勝恐,寒傷血,燥勝寒,咸傷血,甘勝咸。

這樣就能明白:氣病、血病、骨病、肉病、筋病指的是體病,對應的是五臟病。

五色入五味是什麼意思

五行理論在我國有很長的歷史。五是個普遍的數字,五指、五官、五臟、五味。。。有很多事物可以分為五類,所以五行理論是有物質基礎的。在中醫里,用五行描述人體五臟(肝心脾肺腎)系統的功能和關係,注意這里的五臟也是個功能概念(稱為藏象),並不限於具體的解剖上的五臟。

中醫認為五色入五臟,五味入五臟(青,紅,黃,白,黑)(酸,甜,苦,辣,咸)

赤入心、白入肺、黑入腎、青入肝、黃入脾。

1.凡味酸色青者,木性屬之,補肝、益筋、養心、除腎病、主目。

入肝臟之食物有:瓜類、大黃瓜、小黃瓜、冬瓜、木瓜、綠豆、地瓜葉、A菜、奇異果、烏梅、番石榴、檸檬

2.凡味苦色赤者,火性屬之,補心、益血脈、養脾、除肝病、主言、主汗。

入心臟之食物有:紅豆、菜豆、牛蒡根、菠菜、蓮藕、蓮子、莧菜、紅蘿蔔、西紅柿、蘋果、西瓜、紅棗、葡萄

3.凡味甘色黃者,土性屬之,補脾、益肌肉、養肺、除心病、主四肢。

入脾臟之食物有:黃豆、地瓜、馬鈴薯、高麗菜、薏仁、山葯、龍眼、香蕉、山楂、麥芽、甘蔗

4.凡味辛色白者,金性屬之,補肺、益皮膚、養腎、除脾病、主聞、主氣。

入肺臟之食物有:生薑、芥菜、絲瓜、薏仁、白蘿蔔、龍葵、枇杷、白木耳、楊桃、梨、杏仁、百合

5.凡味咸色黑者,水性屬之,補腎、益骨、養肝、除肺病、主聽、主二陰。

入腎臟之食物有:豆類、黑豆、黑木耳、黑芝麻、海帶、紫菜、香菇、核桃、松子、栗子、桑椹

心:主血脈,主神志。在志為喜,在液為汗,在體合脈,其華在面,在竅為舌。心藏神。

肝:主疏泄,主藏血。在志為怒,在液為淚,在體合筋,其華在爪,在竅為目。肝藏魂。

脾:主運化,主升清,主統血。在志為思,在液為涎,在體合肌肉,主四肢,在竅為口,其華在唇。脾藏

意。

肺:主氣,司呼吸,主宣發和肅降,通調水道,朝百脈,主治節。在志為憂,在液為涕,在體合皮,在竅

為鼻,其華在毛。肺藏魄。

腎:主藏精,主水,主納氣。在志為恐,在液為唾,在體為骨,主骨生髓,其華在發,在竅為耳及二陰,

腎主生殖。腎藏志。

古中醫學問題

基本概念 五行,是指金、木、水、火、土五類物質的運動。

它是用來闡釋事物之間相互關係的抽象概念,具有廣泛的涵義,並非僅指五種具體物質本身。五行學說是以五種物質的功能屬性來歸納事物或現象的屬性,並以五者之間的相互滋生、相互制約來論述和推演事物或現象之間的相互關係及運動變化規律。

凡具有生長、升發、條達舒暢等作用或性質的事物,均歸屬於木; 具有溫熱、升騰作用或性質的事物,均歸屬於火; 具有承載、生化、受納作用的事物,均歸屬於土; 具有清潔、肅降、收斂作用的事物,均歸屬於金; 具有寒涼、滋潤、向下運行的事物,均歸屬於水。 五行學說用五行之間的生、克關係來闡釋事物之間的相互關係,認為任何事物都不是孤立、靜止的,而是在不斷的相生、相剋的運動中維持協調平衡的。

這一學說在中醫學的應用,主要是以五行的特性來分析研究機體的臟腑、經絡、生理功能的五行屬性和相互關係,以及闡釋它們在病理情況下的相互影響。 因此,五行學說在中醫學中既用作在理論上的闡釋,又具有指導臨床的實際意義。

自古以來,中國先賢把五行理論巧妙地運用於醫學領域,以五行辯證的生克關係來認識、解釋生理現象,儘力適應內部自然規律以養生,努力掌握人體運行機制以防病、治病,取得了無比豐富的經驗和成果。 一)事物的五行屬性歸類 ①歸類法:事物的五行屬性是將事物的性質與五行的特性相類比得出的。

如事物與木的特性相類似,則歸屬於木;與火的特性相類似,則歸屬於火等等。例如:以五臟配屬五行,則由於肝主升而歸屬於木,心陽主溫煦而歸屬於火,脾主運化而歸屬於土,肺主降而歸屬於金,腎主水而歸屬於水。

以方位配屬五行,則由於日出東方,與木的升發特性相類,故歸屬於木;南方炎熱,與火的炎上特性相類,故歸屬於火;日落於西,與金的肅降特性相類,故歸屬於金;北方寒冷,與水的特性相類,故歸屬於水。 ②推演法。

如:肝屬於木,則肝主筋和肝開竅於目的「筋」和「目」亦屬於木;心屬於火,則「脈」和「舌」亦屬於火;脾屬於土,則「肉」和「口」亦屬於土;肺屬於金,則「皮毛」和「鼻」亦屬於金;腎屬於水,則「骨」和「耳」、「二陰」亦屬於水。 ③五行學說還認為屬於同一五行屬性的事物,都存在著相關的聯系。

如方位的東和自然界的風、木以及酸味的物質都與肝相關。 對人體來說,是將人體的各種組織和功能歸結為以五臟為中心的五個生理系統。

二)說明臟腑的生理功能與相互關係 ①說明五臟的生理活動特點,如肝喜條達,有疏泄的功能,有「木」生發的特性,故以肝屬「木」;心陽有溫煦的作用,有「火」陽熱的特性,故以心屬「火」;脾為生化之源,有「土」生化萬物的特性,故以脾屬「土」;肺氣主肅降,有「金」清肅、收斂的特性,故以肺屬「金」;腎有主水、藏精的功能,有「水」潤下的特性,故以腎屬「水」。 ②說明人體臟腑組織之間生理功能的內在聯系。

如腎(水)之精以養肝,肝(木)藏血以濟心,心(火)之熱以溫脾,脾(土)化生水谷精微以充肺,肺(金)清肅下行以助腎水。這就是五臟相互資生的關係。

肺(金)氣清肅下降,可以抑制肝陽的上亢;肝(木)的條達,可以疏泄脾土的壅郁;脾(土)的運化,可以制止腎水的泛濫;腎(水)的滋潤,可以防止心火的亢烈;心(火)的陽熱,可以制約肺金清肅的太過,這就是五臟相互制約的關係。 ③說明人體與外界環境四時五氣以及飲食五味等的關係。

總之,五行學說應用於生理,就在於說明人體臟腑組織之間,以及人體與外在環境之間相互聯系的統一性。 三)說明臟腑間的病理影響 如肝病可以傳脾,是木乘土;脾病也可以影響肝,是土侮木;肝脾同病,互相影響,即木郁土虛或土壅木郁;肝病還可以影響心,為母病及子;影響肺,為木侮金;影響腎,為子病及母。

肝病是這樣,其他臟器的病變也是如此,都可以用五行生剋乘侮的關係,說明它們在病理上的相互影響。 四)用於疾病的診斷和治療 (1)在疾病診斷上的運用 從本臟所主的色、味、脈來診斷本臟病。

如面見青色,喜食酸味,脈見弦象,可以診斷為肝病;面見赤色,口味苦,脈象洪,可以診斷為心火亢盛。脾虛的病人,面見青色,為木來乘土;心臟病人,面見黑色,為水來乘火,等等。

從它臟所主的色、味、脈來診斷五臟疾病的傳變情況。如脾虛病人,面見青色,脈現弦象,為肝病傳脾(木乘土);肺病之人,面見紅色,脈現洪象,為心病傳肺(火乘金)。

五臟中任何一臟有病,都可以傳及其他四臟,用五行學說來分析,存在著相乘、相侮、母病及子和子病及母四種傳變關係。 從色與脈之間的生克關係來判斷疾病的預後。

如肝病面色青,見弦脈,為色脈相符。如果不見弦脈,反見浮脈,則屬相勝之脈,則克色之脈(金克木),為逆,主預後不良;若見沉脈,則屬相生之脈,即生色之脈(水生木),為順,主預後良好。

(2)在疾病治療上的運用 ①控制五臟疾病的傳變。如肝病能傳脾(木乘土),預先予以補脾,防其傳變。

「見肝之病,則知肝當傳之於脾,故先實其脾氣」。 ②確定治療原則。

概括為。

本草備要的葯性總義

凡葯酸屬木入肝、苦屬火入心、甘屬土入脾、辛屬金入肺、咸屬水入腎,此五味之義也。

凡葯青屬木入肝、赤屬火入心、黃屬土入脾、白屬金入肺、黑屬水入腎,此五色之義也。凡葯酸者能澀能收、苦者能瀉能燥能堅、甘者能補能和能緩、辛者能散能潤能橫行、咸者能下能軟堅、淡者能利竅能滲泄,此五味之用也。

凡葯寒、熱、溫、涼,氣也;酸、苦、甘、辛、咸,味也。氣為陽,味為陰。

氣濃者陽中之陽,薄者陽中之陰;味濃者陰中之陰,薄者陰中之陽。氣薄則發泄(發散),濃則發熱(溫燥),味濃則泄(降瀉),薄則通(利竅滲濕)。

辛甘發散為陽,酸苦涌泄為陰,鹹味涌泄為陰,淡味滲泄為陽。輕清升浮為陽,重濁沉降為陰。

陽氣出上竅,陰味出下竅。清陽發腠理,濁陰走五臟。

清陽實四肢,濁陰歸六腑。此陰陽之義也。

凡葯輕虛者浮而升,重實者沉而降。味薄者升而生(象春),氣薄者降而收(象秋),氣濃者浮而長(象夏),味濃者沉而藏(象冬),味平者化而成(象土)。

氣濃味薄者浮而升,味濃氣薄者沉而降,氣味俱濃者能浮能沉,氣味俱薄者可升可降。酸咸無升,辛甘無降,寒無浮,熱無沉,此升降浮沉之義也(李時珍曰∶升者引之以咸寒,則沉而直達下焦;沉者引之以酒,則浮而上至巔頂。

一物之中,有根升梢降、生升熟降者,是升降在物亦在人也)。凡葯根之在土中者,半身以上則上升,半身以下則下降(以生苗者為根,以入土者為梢。

上焦用根,下焦用梢,半身以上用頭,中焦用身,半身以下用梢。雖一葯而根、梢各別,用之或差,服亦罔效)。

葯之為枝者達四肢,為皮者達皮膚,為心、為干者內行臟腑。質之輕者上入心、肺,重者下入肝、腎。

中空者發表,內實者攻里。枯燥者入氣分,潤澤者入血分。

此上下內外,各以其類相從也。凡葯色青、味酸、氣臊、性屬木者,皆入足厥陰肝、足少陽膽經(肝與膽相表裡,膽為甲木,肝為乙木);色赤、味苦、氣焦、性屬火者,皆入手少陰心,手太陽小腸經(心與小腸相表裡,小腸為丙火,心為丁火);色黃、味甘、氣香、性屬土者,皆入足太陰脾、足陽明胃經(脾與胃相表裡,胃為戊土,脾為己土);色白、味辛、氣腥、性屬金者,皆入手太陰肺、手陽明大腸經(肺與大腸相表裡,大腸為庚金,肺為辛金);色黑、味咸、氣腐、性屬水者,皆入足少陰腎、足太陽膀胱經(腎與膀胱相表裡,膀胱為壬水,腎為癸水,凡一臟配一腑,腑皆屬陽,故為甲、丙、戊、庚、壬;臟皆屬陰,故為乙、丁、己、辛、癸也)。

十二經中,惟手厥陰心包、手少陽三焦經無所主,其經通於足厥陰、少陽。厥陰主血,諸葯入肝經血分者,並入心包;少陽主氣,諸葯入膽經氣分者,並入三焦。

命門相火,散行於膽、三焦、心包絡,故入命門者,並入三焦。此諸葯入諸經之部分也。

葯有相須者,同類而不可離也(如黃柏、知母、破故紙、胡桃之類);相使者,我之佐使也;相惡者,奪我之能也;相畏者,受彼之制也;相反者,兩不可合也;相殺者,制彼之毒也,此異同之義也。肝苦急(血燥苦急),急食甘以緩之;肝欲散(木喜條達),急食辛以散之;以辛補之,以酸瀉之(以散為補,以斂為瀉)。

心苦緩(緩則散逸),急食酸以收之;心欲軟,急食咸以軟之;以咸補之(按∶水能克火,然心以下交於腎為補,取既濟之義也),以甘瀉之。脾苦濕,急食苦以燥之;脾欲緩(舒和),急食甘以緩之;以甘補之,以苦瀉之。

肺苦氣上逆(火旺克金),急食苦以瀉之;肺欲收,急食酸以收之;以酸補之,以辛泄之。腎苦燥,急食辛以潤之;腎欲堅(堅固則無狂盪之患),急食苦以堅之;以苦補之,以咸瀉之。

此五臟補瀉之義也。風***於內,治以辛涼,佐以苦甘,以甘緩之,以辛散之(風屬木,辛為金,金能勝木,故治以辛涼。

過辛恐傷真氣,故佐以苦甘,苦勝辛,甘益氣也。木性急,故以甘緩之。

木喜條達,故以辛散之)。熱***於內,治以咸寒,佐以苦甘,以酸收之,以苦發之(水勝火,故治以咸寒。

甘勝咸,佐之所以防其過,必甘苦者,防咸之過,而又以瀉熱氣佐實也。熱***故以酸收之,熱結故以苦發之),濕***於內,治以苦熱,佐以酸淡,以苦燥之,以淡泄之(濕為土氣,苦熱皆能燥濕,淡能利竅滲濕,用酸者,木能制土也)。

火***於內,治以咸冷,佐以苦辛,以酸收之,以苦發之(相火畏火也,故治以咸冷。辛能滋潤,酸能收斂,苦能泄熱,或從其性而升發之也)。

燥***於內,治以苦溫,佐以甘辛,以苦下之(燥屬金,苦屬火,火能勝金,故治以苦溫。甘能緩,辛能潤,苦能下,故以為佐也)。

寒***於內,治以甘熱,佐以苦辛,以咸瀉之,以辛潤之,以苦堅之(土能制水,熱能勝寒,故治以甘熱。苦而辛,亦熱品也。

傷寒內熱者,以咸瀉之。內燥者,以辛潤之。

苦能瀉熱而堅腎,瀉中有補也)。此六***主治各有所宜,故葯性宜明而施用貴審也。

人之五臟應五行,金、木、水、火、土,子母相生。經曰∶虛則補其母,實則瀉其子。

又曰∶子能令母實。如腎為肝母,心為肝子,故入肝者,並入腎與心;肝為心母,脾為心子,故入心者,並入肝與脾;心為脾母,肺為脾子,故入脾者,並入心與肺;脾為肺母,腎為。

如何運用五行生剋理論闡述五臟之間生理聯系

(1)在疾病診斷上的運用 從本臟所主的色、味、脈來診斷本臟病。

如面見青色,喜食酸味,脈見弦象,可以診斷為肝病;面見赤色,口味苦,脈象洪,可以診斷為心火亢盛。脾虛的病人,面見青色,為木來乘土;心臟病人,面見黑色,為水來乘火,等等。

從它臟所主的色、味、脈來診斷五臟疾病的傳變情況。如脾虛病人,面見青色,脈現弦象,為肝病傳脾(木乘土);肺病之人,面見紅色,脈現洪象,為心病傳肺(火乘金)。

五臟中任何一臟有病,都可以傳及其他四臟,用五行學說來分析,存在著相乘、相侮、母病及子和子病及母四種傳變關係。 從色與脈之間的生克關係來判斷疾病的預後。

如肝病面色青,見弦脈,為色脈相符。如果不見弦脈,反見浮脈,則屬相勝之脈,則克色之脈(金克木),為逆,主預後不良;若見沉脈,則屬相生之脈,即生色之脈(水生木),為順,主預後良好。

(2)在疾病治療上的運用 ①控制五臟疾病的傳變。如肝病能傳脾(木乘土),預先予以補脾,防其傳變。

「見肝之病,則知肝當傳之於脾,故先實其脾氣」。 ②確定治療原則。

概括為「補母瀉子」法,即「虛則補其母,實則瀉其子」。補母,是針對具有母子關係的虛證而治療的,如肝虛補腎,因為腎為肝之母,所以補腎水可以生肝木。

瀉子,是針對具有母子關係的實證而治療的,如肝實瀉心,因為心為肝之子,所以瀉心火有助於瀉肝木。 根據相剋關係來確定治療原則,可以概括為「抑強膚弱」法,即瀉其克者之強,補其被克者之弱。

如肝木太過而乘脾土,肝木太過為強,必須瀉之,脾土為弱,必須補之。 ③制定治療方法 葯物治療方面,如滋水涵木法,是用滋補腎陰以涵養肝陰的方法,適用於腎陰虧損而肝陰不足的病證。

又如培土生金法,是用健脾益肺的方法,適用於脾失健運而肺氣虛弱的病證。又如扶土抑木法是用疏肝健脾葯治療肝旺脾虛的一種方法。

此外,在針灸和精神療法方面,都可以利用五行的克製作用來選穴和調節情志。如悲可以勝怒,是因為悲為肺志屬金,怒為肝志屬木的緣故。

在實際運用的過程中,陰陽五行學說,常常是相互聯系,不可分割的。陰陽五行學說的結合,不僅可以說明事物矛盾雙方的一般關係,而且可以說明事物間相互聯系、相互制約的較為具體和復雜的關係,從而有利於解釋復雜的生命現象和病理過程。

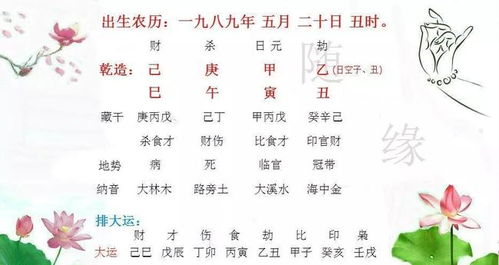

四柱五行生剋中對應需補的臟腑和部位 木: 肝與膽互為臟腑表裡, 又屬筋骨和四肢. 過旺或過衰, 較宜患肝, 膽,頭, 頸, 四肢, 關節, 筋脈, 眼, 神經等方面的疾病. 火: 心臟與小腸互為臟腑表裡, 又屬血脈及整個循環系統. 過旺或過衰, 較宜患小腸, 心臟, 肩, 血液, 經血, 臉部, 牙齒, 腹部, 舌部等方面的疾病. 土: 脾與胃互為臟腑表裡, 又屬腸及整個消化系統. 過旺或過衰, 較宜患脾, 胃, 肋, 背, 胸, 肺, 肚等方面的疾病. 金: 肺與大腸互為臟腑表裡, 又屬氣管及整個呼吸系統. 過旺或過衰, 較宜患大腸, 肺, 臍, 咳痰, 肝, 皮膚, 痔瘡, 鼻氣管等方面的疾病. 水: 腎與膀胱互為臟腑表裡, 又屬腦與泌尿系統. 過旺或過衰, 較宜患腎,膀胱, 脛, 足, 頭, 肝, 泌尿, ***, 腰部, 耳, 子宮, 疝氣等方面的疾病. 武術中,古代武術家用金、木、水、火、土(五行)表示形意拳中的劈、崩、鑽、炮、橫五種基本拳法,或表示太極拳中的進、退、顧、盼、定五種步法。 臨床應用: 祖國醫學的五行學說,是將人體各部分歸屬成木、火、土、金、水五大類。

同類事物之間發生縱的聯系:例如屬於木的,有肝、膽、目、筋、怒、青、酸、風等,其相互之間的聯系是「肝開竅於目」,「肝主筋」,「怒傷肝」,肝病易生「肝風」等;望診時,青色多屬肝風,赤色多屬心火,黃色多屬脾濕,白色多屬肺寒,黑色多屬腎虛; 用葯時,酸味入肝,苦味入心,甘味入脾,辛味入肺,鹹味入腎等。各類事物之間發生橫的聯系:即運用生克、乘侮等變化來說明五臟之間在生理和病理情況下的相互聯系。

例如某一臟有病,既可以因生克關係由另一臟傳來,也可以通過生克關係傳到另一臟。「見肝之病,知肝傳脾,當先實脾」、「虛則補其母,實則瀉其子」等就是這個理論的具體應用。

壬水壓丙火,戊土克水,乙木克土,庚金泄水。 而五行之中,火的攻擊最強悍,水的緩和能力最好,木的治癒能力超強,金的沖擊能力最強,土的防禦能力最好! 五行之於季節 以上講了五行在各個方面的理論及其應用,但鄙人認為缺少了一樣:五行與四季.下面是在下收看之後的拙見. 五行是指氣體的五種運動方式. 春天屬木,代表氣體向四周擴散的運動方式.春天,樹木花草生長茂盛,樹木的枝條向四周伸展,養料往枝頭運輸,所以春屬木. 夏天屬火,代表氣體向上的運動方式.火的特點就是向上,夏天各種植物向上生長,長勢迅猛,所以夏屬火. 秋天屬金,代表氣體向內收縮的運動方式.金的特點是穩固,秋天收獲,人們儲蓄糧食為過冬作準備,樹葉凋落,所以秋屬金. 冬天屬水,代表氣體向下的運動方式.水往低處流,冬天萬物休眠,為春天蓄積養料,所以冬屬水. 因有四季而有四行,但夏天和秋天之間要有過渡段,因此便有了土.土代表氣的平穩運動.。

為什麼要用五行來闡述許多中醫的思想

都說西葯治表,中醫治本,那麼這個「本」又是什麼呢?首先可以確認,看到的表現是內在的反映,其次表症很有可能是內部器臟引起的!這就讓我們有一個了解和解決病症的方法,於是中醫有五行學來解釋這些現象,一起來了解:五行金、木、水、火、土!一提到五行就有人會說是迷信,其實不然。

五行學可是我們老祖宗留下來的寶貝,先人通過對各種物質基本特點的分析和歸納,認為世間萬物都是由五種基本元素構成,和西方的理論完全不同哦!至於為什麼要用這五種元素來代表五行也是用了類比的方法,限於篇幅和主題不做展開,中醫根據五臟在人體中不同的作用和特性,將五行和五臟一一對應起來,就有了中醫五行學!依次是:肝屬木、心屬火、脾屬土、肺屬金、腎屬水。那麼它們到底有哪些實際意義呢,上面提到中醫講的是「整體-平衡」身體乃是一個整體也!五臟要完成正常運作需要相互配合和支持,並不是孤立的,如果把某個臟器單獨拿出來研究治療,往往收效甚微,甚至越治越壞,,,理即錯怎能顯現。

熱門文章

熱門文章

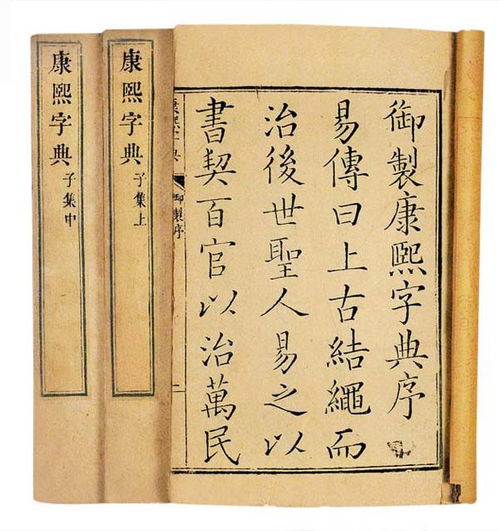

康熙字典16畫屬金的繁體字,五行屬金的16劃繁體字都有那幾些,

五行屬金的16劃繁體字都有那幾些,16畫五行來屬「金」的字有:錛、餐、憯、穇、艙、糙、蹅、儕幨、閶 ...

所有童的同音字哪個字是屬木,左邊一個木字右邊一個童是什麼字

左邊一個木字右邊一個童是什麼字一、左邊一個木字右邊一個童是橦字,拼音tóng、chuáng。二、釋 ...